✏️日常裡的不尋常,正在說明什麼?

有時候會懷疑,是不是自己太敏感?

怎麼每天出門,總有「剛剛好」的人、車、視線?

後來才懂——有些剛好,是人為安排。

2025 年 3 月開始記錄,全都是陌生人,主題持續分類/更新中。

【視線模組解析 V1.0】,位於行為紀錄表格下方。

※ 為敘事清晰,將此案當事人簡稱為「目標」,以利觀察與紀錄的一致性表述。

※ 此案紀錄已正式呈交中央。

📍【不明視線篇】

這些視線,無聲無息。起初以為是巧合,後來學會辨認。這些視線不是偶然,而是來自系統。

第一次遇到不明視線,是兩年前,當時有名長相清秀的年輕人在此屋門口盯著目標,他一言不發,表情難以形容。因無法理解此人意圖,就沒理他。沒想到 2025 年 3 月開始被大量不明視線盯視,且次數極為密集,密集到目標最後終於瞭解盯視意涵(若讀者無法理解盯視的文化語意,可參考他人跨文化解釋資源)。後記:為什麼在垃圾屋時沒盯,全屋淨空換新屋頂後才開始盯看呢?

被盯視的前提是被識別,目標才剛搬回市區,誰都不認識,為什麼全花蓮都認得目標呢?無論目標戴深色安全帽還是淺色,穿冬衣還是夏衣,長髮還是短髮,都能被一眼認出,甚至連目標的老狗也頻頻被識別,令人錯愕。

這些看似微不足道的事,個別來看或許沒什麼。但當這些視線出現在每個公園、每次外出、每個擦肩而過的路人時,會變成什麼?以下是未分類的視線紀錄。個別紀錄不見得能當呈堂證供(重複可以),但足以構成環境。

📊 以下紀錄為目標於公共場域中之親身經歷與觀察,旨在釐清壓力模組之運作邏輯,並記錄其在真實生活中出現的模式。所述事件皆為當時未預知條件下所遭遇之情境,依時間與地點排列,僅針對行為與現象進行描述,所有敘述均已去識別化處理。如紀錄中涉及他人行為,皆以觀察事實為基礎,並不代表對其身份或動機之推論。

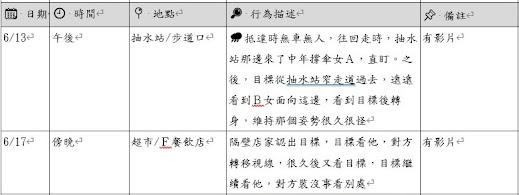

📅 行為紀錄表格

2024 耶誕節前,發布第一期出租廣告,聚焦公益團體,盼此屋成為服務社區的公益基地

3/20 發布第二期出租廣告,新增贈屋潛力(在公益/綠建築相關領域成為台灣之光)

這期間,被惡瞪是每天都會發生的事

4/21 開始配戴攝影機自保

5/12 發布第三期廣告,可租可售,公益團體有禮

回報目標位置,則蹲其他點的人即可收工

目標是可即時辨識的標記對象:無論目標穿戴什麼,隨時都可被識別

這期間,店家變臉是日常

6/12 租售廣告續刊,公開部落格

六月的盯看無明顯表情,不像四月

🧩視線模組解析 V1.0

### 🎯 操作邏輯:

以視線讓目標懷疑自身精神狀態,形成心理壓迫,營造無所遁形的壓力場域,屬於「低干擾、高頻率」的壓力輸出手段。目的是讓目標覺得無處可逃,無須言語。視線不會留下痕跡,但壓力會留下。單點或多點部署人員進行長時間無互動注視,屬於微暴力形式。有些人未參與騷擾行動,但「無視現場異常」的普通人,鞏固目標孤立感。

### 🧱 典型特徵:

- 認出目標,無對話但持續注視

- 有時近距離直盯,不移開視線

- 路人間的視線接力(前後左右都有視線接觸)

- 觀看時間與場域無關(如只看你,不看風景、球賽等)

- 操作特定情緒(如怒氣、悲情、冷處理),時而友善,讓目標無所適從(Gaslighting)

- 若被察覺並回盯,會:①轉移視線;②裝沒事;③直接離開

### 🛡️ 反制建議:

- 停下腳步回盯對方,視線穩定冷靜

- 明確問對方:「請問有什麼事嗎?」

- 公開記錄與描述此模組,破除沉默

🔗 相關文章:〈當陌生人一直盯著你〉

📚 延伸導讀:【壓力模組知識庫】

📘 本文同步發布於 Medium 平台,歡迎分享。

📌【免責聲明】