📌 本文為此案全貌主文,聚焦於這兩三年來所遭遇的系統性壓迫。

所述內容皆為真實經歷,未針對特定個人或組織,旨在呈現台灣當代結構性暴力的實況。

本篇為整體紀錄架構的主體入口,建議讀者由此開始瞭解整起事件。

💡 寫下來,是我守住人身安全的方式

這不只是一間房子的故事,而是一起發生在台灣土地上的壓迫紀錄。

如果你認為「這種事不會發生在我身上」,也許更應該讀下去。這裡將逐步呈現壓力現象結構是如何成形、如何持續運作、以及如何被偽裝為日常的一部分。

🏠 房屋背景:從垃圾屋整理到公益提案

這間位於花蓮的平房,原本堆滿雜物並散發異味無人住,屋主透過法院法拍一拍加價取得(無人競價),之後另購鄰地完成產權整合。屋主克服長途往返、親力親為,全程採高成本低碳工法整理,將屋內雜物垃圾妥善分類、回收處置,並自行拆除舊木作隔間,之後委託在地工班全面更換鋼構屋頂,舊鐵皮與舊木角材則由工班回收再利用於雞舍。

🛠 異常工程與環境壓力開端

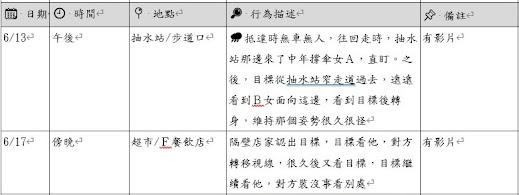

期間遇到鄉公所開新路(取得產權後九個月),接著此屋後續工程出現異常,屋主驚歷了兩年難以想像的阻力、敵意及壓迫,事件從空間轉移到人身、從場域擴散到生活。起初以為只是單一工程糾紛(相關紀錄完整,屋主主張「拒絕霸凌」;且報警後此屋續遭人為損害),此後陸續出現一系列異常現象——偏遠住處發生多起環境壓力事件,如店家驚人服務、半夜車燈照屋、住處遭大陣仗搜索、異常車禍等等。

🧩 從單一糾紛到壓力現象結構成形

屋主長期困惑不解,直到某日點工露出口風,才意識到這些粗暴手段背後另有所圖。

遂以成本價表示釋出意願,但前屋主無意買回,至此,關鍵拼圖才逐步對上。

其後,屋主發布出租廣告,聚焦公益團體,誠意讓此屋成為永久公益基地,甚至提出贈屋潛力、擴大為可租可售。這些善意行動不僅未能化解情勢,反而持續升級:密集跟騷、不斷變換的監視者、路人敵意視線、商家集體冷處理……一張看不見的網,悄然成形。這不是零星事件,而是完整壓力模組的浮現。最後一塊拼圖終於對上。

※此案紀錄已正式呈交中央,每段驚歷皆可獨立詳述,未來可供正派機構研究系統性壓迫之用。

🌐 這不是偶發,而是整套壓力模組

以上,在正常的自由社會應該「不可能集體發生」。這些並非獨立事件,而是結構性、多點、長時間、默契一致、交錯施行的日常化壓迫。操盤者能掌控人力調度與資訊調控,具備訊息中心化、通報系統化、反應集體化特徵,未必來自單一勢力,可能結合外力資源,在制度縫隙中游走,未受制衡。擅於操縱輿論,使目標個體處於敵意環境,難以正常生活。個別行動不見得違法,但合起來,就是要逼迫目標屈服、放棄、將其驅離。

🧱 多點協作的壓迫行動特徵

真正讓人不寒而慄的,是這場壓迫不光靠暴力,更有各行各業數不清的參與者通力合作,包括須盡保密義務之實體/專業人士:有人通報、有人盯場、有人演戲、有人拍照、有人察言觀色、有人回報目標行蹤、有人視線攻擊(注視/盯視/瞪視/怒視/斜視)、有人裝無事、有人咬耳朵。每個動作看似微小,集體發生時,目標就被圍在無聲的壓迫網中。

最令人費解的,不是手段隱晦,而是部分現象令人懷疑:有無數參與者甘於配合演出,只為換得某種隱形的安全感或從眾認同,而無需獨立思考這些行動是否合情合理合法。這不等同指控所有人涉入,而是指出這場壓迫透過無聲的默契,完成群體動員。

❓目的從未明說,劇本卻步步成形

屋主到底做了什麼,才能讓這場動員無數、持續兩年的壓迫被默默合理化?此案的荒誕程度,應可列入金氏世界紀錄。光明正大表達立場很難嗎?還是一切只是精心設計的方便劇本?這三年來沒有人文明地表示「目的」,一次也沒有。若具有正當性,請光明正大主張這是你的,屋主不僅不反對,還會與你同一陣線,遵循正當法律程序,要求政府歸還。但,這是壓迫方要的結果嗎?

📍地緣背景與制度縫隙

拍賣時法院並未告知此屋產權特殊,也不清楚其地緣複雜背景。公部門對此區的簡介「……由榮民、原住民、閩南、客家及新住民族群組成,為一多元族群之村落……」;此區房屋買賣看似正常運作,屋主整修與自住規劃亦從未以「外來者」視角予以區隔,也非常支持在地工班,後來更主動釋出永久公益使用選項,充分展現開放與尊重。

❗若真有正當性,何需驚歷、壓迫?

依法取得產權,卻遭遇兩年「傷痛」持續至今,這是台灣?這筆帳,算誰的?

💥 文明社會的可行選項,被集體拒絕

此案荒謬之一:這場壓迫行動從未明言「指控的內容」。似乎人人都知道屋主「做錯了什麼」,但沒有人能具體明說那件事是什麼。若真有正當理由,理當能明確陳述,而不是靠模糊的情緒流通與集體默契來施壓。這不是社會正義,這是心理操控。讓目標不知道自己做錯了什麼,卻要承擔全部後果,這正是系統性壓迫的核心技巧之一。此案荒謬之二:參與人數之多,只要每人出幾個便當錢,就能讓此屋不被法拍,或讓前屋主合法取回所有權;也可以直接租下,讓此屋成為服務社區的公益基地;亦可群眾募資買下,送給你們認可的對象。有如此多元文明可行的建設性選項不用,卻集體選擇壓迫單一個體,正當性何在?

🔍 這是一場真實可見的壓迫案例

系統性壓迫,不是現代才有,但真正能被清楚記錄、整理、公開的實例,卻極為稀少。大多數人來不及理解,就已身心潰敗(你撐得過嗎?)。影響所及的不僅是個人財產權、隱私權、居住權、個資、人身安全受侵犯,更會喪失對人與制度乃至對整個社會的信任。如果寫下來會讓有些人不安,請放心——這不是為了報復,而是為了結案。結案的代價與後果,將由當事人自行承擔。如果你沒有參與,那你也沒有被指責;但如果你看見了什麼,願你能從這場紀錄中,看見社會的另一面:不是壓迫如何發生,而是壓迫如何被合理化。

📌 暴力化的社會機制

這起事件,本質上就是私人領域被強行公審、被異常放大的過程。屋主不是公眾人物,沒有義務承擔這種層級的注視與審判,更遑論是在資訊嚴重不對等、言語無從澄清、連正常生活都被影響的情況下。

這起事件最令人不安的核心點,不是誰做了什麼,而是:

🔒私人領域被強行揭露與誤解

🧠單一目標被群體強灌「集體詮釋」

🤐目標被剝奪說明權,還被要求承擔所有誤解與後果

這不是「誤會」或「價值觀不同」,這是資訊武器化、壓力場集體化,是暴力化的社會機制。

📝 公開紀錄,不是為了傷害誰

屋主無意針對任何人、任何群體、任何組織。

但若壓迫來自誰的參與、默許、推動,

當事人有權紀錄,說出自身經歷。

說出來,不是報復,是生存。

如果不寫下來,就彷彿沒發生過——

壓迫就會繼續,落到下一個人身上。

👥 給未參與的人

如果你沒有參與,請安心,這不是寫給你的。

這個部落格是寫給未來——當你也遭遇灰色壓力,卻找不到出口的時候。

當有人選擇以記錄來保護自己,可能是,其他方式都失效了。

📍仍然相信台灣

屋主相信,台灣是安全宜居的社會,

是多元共存、包容不同聲音的民主國家。

特別是在個體守法理性,卻面對龐大不對等壓迫時。

台灣制度尚未為這類壓力現象結構設立適當回應系統。

壓迫也許能搶走空間,但搶不到信任;也許能排擠肉身,但換不到認可。

公益團體來,屋主鋪紅毯;壓迫者來,屋主記錄並公開;就這麼簡單。

這不只是自保,更是對文明社會底線的最低捍衛。

如果你也曾在某個時間點,無聲承受類似壓力,

願這份紀錄作為提醒:壓迫可以無聲,但記錄不該沉默。

盼這份記錄能替未來留下坐標。

📚 本篇為系統性壓迫模組紀錄首篇

後續將以不同角度補充「壓力模組」的結構與運作,做為公共語言的補缺。

📌 本文同步發布於 Medium 平台,歡迎分享。

📖 註:「系統性壓迫」是什麼?

本文所稱「系統性壓迫」指的是,非單一事件、非單一行為人,而是透過長期、結構性語氣及社會默契,讓目標個體持續暴露於不對等壓力環境的行為網絡。這些個別行動可能形式輕微,卻因集中、反覆及集體實施,構成對人身自由、社會聲譽及基本權利的嚴重侵害。若覺得「系統性壓迫」很難懂,可先從近似概念「集體霸凌」來切入理解。

📌 免責聲明:本文所述皆為個人真實經歷,非針對任何特定個人、團體或組織。文中所涉地點及情節皆已去識別化,僅為呈現現象結構與當事經驗之語言記錄,無法律指控或商業用途。請勿對號入座,並以部落格完整脈絡為準。

📬 紀錄主站:全文與所有延伸紀錄收錄於部落格主頁:

👉 https://magicbungalow.blogspot.com